|

"이젠 감귤도 땀을 흘립니다. 폭염에 폭우까지 쏟아지면서 껍질이 터지고 속이 물러지는 게 하루 이틀 일이 아니에요" 지난 6일 제주 서귀포시의 한 감귤밭. 챙 넓은 모자를 푹 눌러쓴 농민 김태균(가명·64)씨는 검게 그을린 얼굴로 이렇게 말했다.

김씨는 제주 조천읍에서 나고 자란 제주 토박이다. 농업에 발을 들인 지는 30년이 훌쩍 넘었다. 처음엔 부모에게서 물려받은 400평 남짓한 밭에서 시작했는데 지금은 서귀포시로 이사해 약 2만7000㎡(8200평)에 달하는 규모로 노지(露地) 감귤 농사를 짓고 있다.

제주 주민들에게 감귤은 삶을 지탱해주는 자산이다. 김씨도 20대 시절 영농 서적을 뒤적이며 농사일을 배웠다. 귤나무를 심고 탱자나무에 접을 붙여 감귤 묘목을 하나하나 늘려가는 작업을 30여년 동안 했다. 그렇게 번 돈으로 세 자녀를 모두 대학까지 보냈고 지금도 살아간다.

김씨가 재배한 귤들은 대부분 중문농협 소속 '중문감귤거점산지유통센터'로 입고된다. 도내 농협 중에서도 귤 처리 물량으로는 세 손가락 안에 드는 곳이다. 1년에 평균 1만톤, 약 480억원어치의 귤이 이곳을 거친다.

최근 이곳에도 기후위기가 닥쳤다. 문제는 점점 고온다습해지는 날씨다. '노지' 감귤은 비닐하우스가 아닌 말 그대로 땅에서 자라기 때문에 날씨의 영향을 고스란히 받는다. 감귤은 보통 20도 안팎의 온도에서 천천히 익으며 노랗게 물들지만 지난해는 상황이 달랐다. 유례없는 폭염과 열대야가 이어지면서 착색이 고르지 않았고 크기만 불필요하게 커졌다.

김씨는 "열이 너무 심하니까 감귤 껍질이 뜨고 제대로 익지 못한 채 색이 들지 않았다"며 "지난해 9월에는 한 달 내내 비가 내려 당도가 떨어졌고 농약도 잘 듣지 않았다"고 토로했다. 그러면서 "결국 출하량은 줄고 상품성 있는 귤은 더 줄었다"고 부연했다. 30년 넘게 감귤 농사를 지어온 베테랑 농민인 김씨도 이런 피해는 처음이라고 했다.

|

김씨의 말처럼 지난해 7~9월 제주에서 열대야는 75일 이어졌다. 1923년 관측 이후 최장 기록이다. 폭염 일수는 21.4일로 1년 전보다 3배 이상 늘었고 평균기온은 33℃를 넘어섰다.

착색 부진과 외형 불량으로 최종 감귤 생산량은 2차 조사 때보다 4만톤 가까이 감소한 36만6200톤으로 집계됐다. 김씨는 30여년 동안 감귤 생산량에 등락이 없었던 건 아니지만 요즘처럼 현저하게 줄어든 건 이례적인 일이라고 말했다.

정부는 '기후스마트 농업'으로의 전환을 추진하고 있지만 현실은 녹록지 않다. 자동관수 시스템 같은 스마트팜 도입은 비용이 걸림돌이다. 김씨는 "장비 들일 돈 있으면 차라리 비료라도 하나 더 산다"며 "우리 같은 중·소형 농가는 초기 비용 부담 때문에 (스마트팜 도입을 위한 장비 구매를) 엄두도 못 낸다"라고 말했다.

"'농업의 지속가능성' 즉, 식량 주권 지킬 후보 원해"

|

김씨는 '감귤이 더 이상 제주의 미래가 아닐 수도 있다'는 위기의식을 매일 체감한다고 했다. 감귤 농업은 제주의 지역 경제를 떠받치는 핵심 산업이지만 기후변화로 인한 농업 재해가 반복되면서 생산량은 줄고 품질도 크게 떨어지고 있기 때문이다. 이로 인해 식량 자급률이 낮아지고 농산물 수입 의존도는 높아지면서 농촌 경제는 활력을 잃고 지역 공동체의 기반마저 흔들리는 악순환이 이어지고 있다.

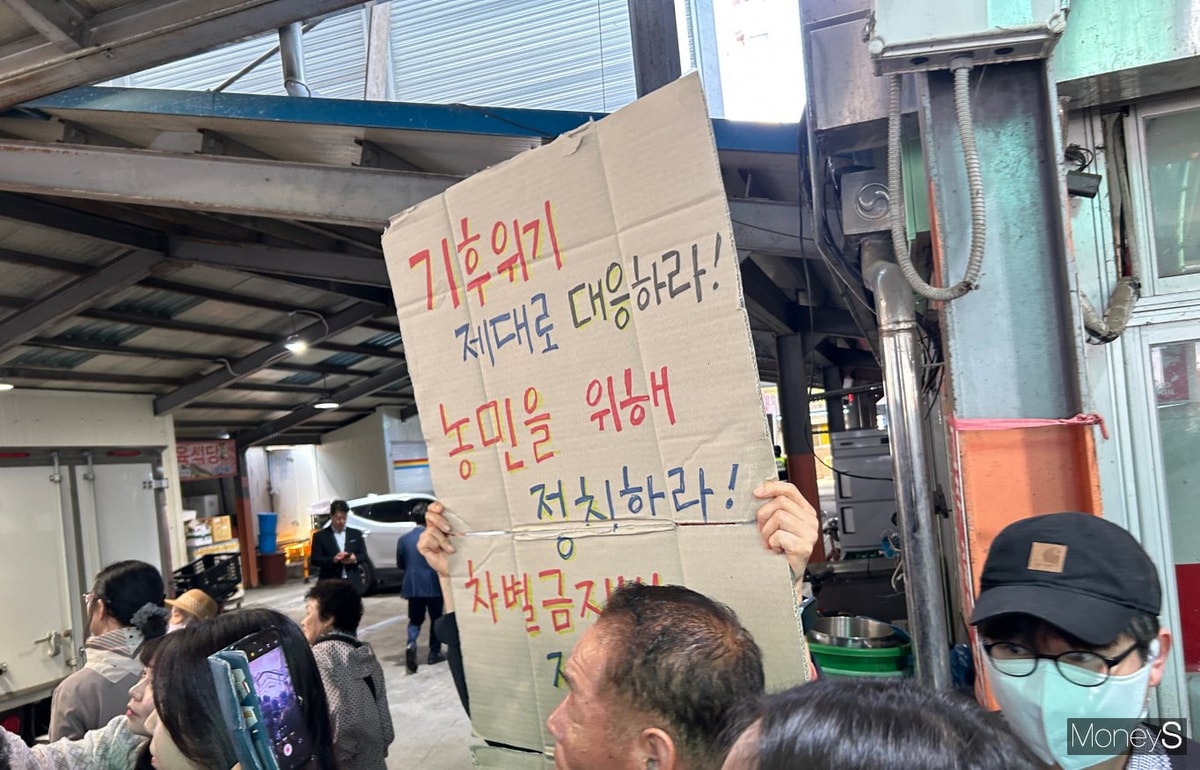

기후변화 최전선에서 고군분투하는 농민들을 위한 대책은 늘 뒷전으로 밀린다고 김씨는 토로했다. 농가 인구가 줄면서 정책 결정 과정에서도 '유의미한 목소리'로 받아들여지지 않는다는 시각이다. 2023년 기준 전체 가구 중 농가가 차지하는 비중은 4.6%에 불과하다.

|

이번 대선에서도 기후위기를 다룬 공약은 여전히 미흡하다고 김씨는 평가했다. 그는 "대선후보들의 공약을 다 찾아봤는데 부동산이나 경제 성장 같은 분야는 정책이 정말 많은데 기후 관련 공약은 구체적인 로드맵도 없고 기존 정책과 어떤 차별점이 있는지도 잘 보이지 않았다"고 지적했다.

그는 제21대 대선에서는 농업과 기후위기에 대한 실질적인 대책이 논의돼야 한다고 호소했다. 기후위기로 생산량이 줄어들고 있는 상황에서 농민들이 버틸 수 있게 정부가 실질적인 기반을 마련해줘야 한다는 게 핵심이다.

득표 계산에만 몰두하는 후보가 아닌 '농업의 지속가능성' 즉, 식량 주권을 지킬 후보를 원한다고도 김씨는 강조했다. 김씨는 "기후위기 시대에 먹거리는 안보와도 직결되는 민감한 사안"이라며 "농산물 생산과 유통, 품질 안정에 대해 국가 차원의 장기 로드맵이 필요하고 기후위기에 대비한 식량 자급률 목표치를 해마다 계획을 세워서 추진해야 한다"고 단호하게 말했다.