(서울=뉴스1) 박정환 문화전문기자

"한국 뮤지컬이 세계 무대에서 경쟁력을 갖추려면 창작 단계부터 해외 시장 진출까지 하나의 흐름으로 이어지는 지원이 필요합니다."

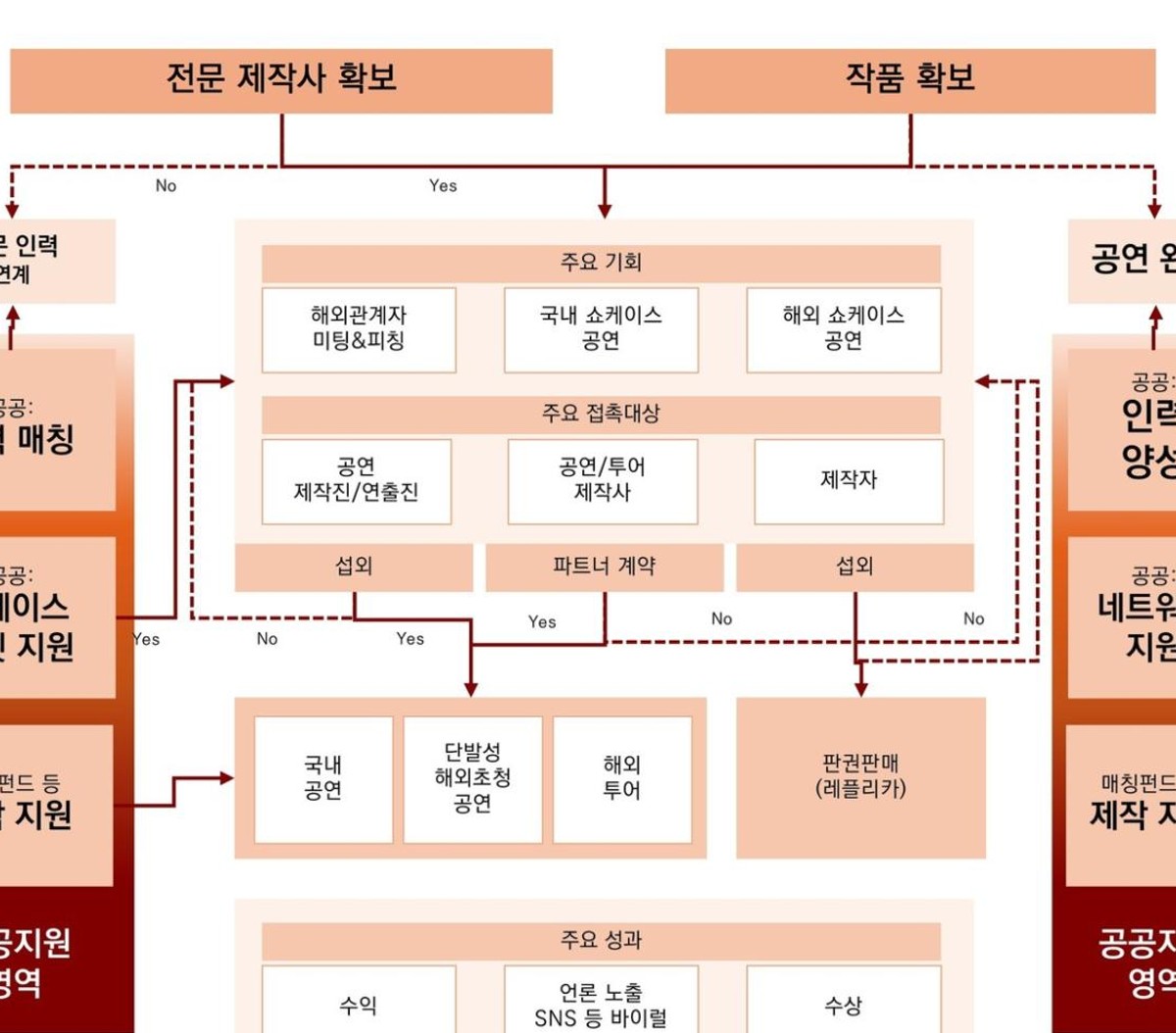

최휘영 문화체육관광부 장관의 최근 발언은 K-뮤지컬 성장의 핵심 과제를 단적으로 드러낸다. 단발적 지원과 단기 성과 중심 정책으로는 세계 무대에서 지속적인 성공을 거둘 수 없다. 업계 역시 창작·제작·공연·해외 유통까지 연결되는 전 주기적 체계 구축이 절실하다고 입을 모은다.

최근 한국 뮤지컬은 해외에서 괄목할 만한 성과를 냈다. '어쩌면 해피엔딩'은 지난 6월 제78회 토니상에서 '최우수 뮤지컬'을 비롯해 6개 부문을 수상하며 북미 투어까지 확정했다.

이에 앞서 2024년 브로드웨이에 오른 '위대한 개츠비'는 토니상 의상 디자인상을 수상했고, 주간 흥행 수익 100만 달러 이상을 기록했다. 지난 2023년 일본에서 개막 '마리 퀴리'는 전 회차 매진을 기록했고, 대만에서는 '팬레터'가 흥행에 성공했다.

이런 성과와 달리 국내 기반은 여전히 불안정하다. 공공영역에서는 한국문화예술위원회(예술위)의 공연예술창작산실이 창작 단계 지원에 집중돼 있다. 예술경영지원센터(예경)는 유통·경영 컨설팅을 맡는데 힘을 쓴다. 한국콘텐츠진흥원(콘진원)은 국제 마켓 참가를 지원하지만, 해외 장기 투자를 잇는 체계는 부족하다.

민간에서는 대구국제뮤지컬페스티벌이 쇼케이스 무대 역할을 해왔고 CJ문화재단의 스테이지업은 신인 발굴에 기여했지만, 장기 공연이나 해외 판권 계약으로 이어진 사례는 많지 않다.

경희대 지혜원 교수는 "공공지원은 단기적 성과에 치중한다"며 연계 지원의 필요성을 강조했다.

정부의 흩어진 지원 체계부터 개선해야…성과연동형 도입, 해외마케팅 강화도

문체부가 우선적으로 해결해야 할 과제로는 기재부를 뚫어야 하는 예산 확보가 아니라, 지원 구조의 대수술이 꼽히고 있다.

뮤지컬 업계 관계자 및 전문가들은 예술위·콘진원·예경 등 기관별 지원을 연계해 기획부터 해외 유통까지 흐름을 만들면 시너지를 낼 수 있다고 보고 있다. 그러나 현재는 기관별 예산이 분리돼 사업이 중복되거나 단절되고, 평가 기준도 제각각이라 연속성이 없다. 공연 제작사 관계자는 "매년 다른 기관 공모에 맞추다 보면 장기 프로젝트를 추진하기 어렵다"고 토로했다.

성과 평가 방식도 바꿔야 한다는 평가다. '회전형 기금'은 대안으로 제시된다. 이는 해외 투자나 선급 로열티가 확보된 프로젝트에 매칭 펀드를 붙이고 흥행 이후 일정 부분을 회수해 재투자하는 방식이다.

지금은 공연 건수 중심의 단순 집계를 통해 성과를 평가하지만, 계약·매출 중심의 성과 평가을 도입해 '회전형 기금' 등의 형식으로 지원하면 해외 시장에서 신뢰를 확보할 수 있다는 분석이다.

해외 마케팅과 현지화 전략도 핵심이다. 중국과 일본 공연은 홍보 타이밍과 가격 정책에서 실패한 경우가 적지 않았다. 이에 따라 해외 PR 예산 확대, 조기 예매 제도, 현지 맞춤형 가격 전략이 요구되고 있다

로컬 언어 공연과 현지 배우 캐스팅도 K-뮤지컬 브랜드 인지도 제고에 효과적이란 분석이다. 공연예술지원센터가 추진 중인 해외 진출 지원 사업은 이런 현지화 전략을 뒷받침하는 대표적 사례다.

궁극적으로 K-뮤지컬이 세계 시장에서 경쟁력을 확보하려면 단순히 진출 건수를 늘리는 차원을 넘어야 한다. 창작 단계에서 해외 무대까지 이어지는 지원체계를 정비하고 공정한 생태계를 만든 상태에서 효과적인 현지화 전략이 마련될 때 지속 가능성이 담보된다.

"K-뮤지컬이 미국 브로드웨이와 영국 웨스트엔드 등 세계 시장에서 통할 수 있도록 하겠다"는 최 장관의 약속이 실질적 제도로 이어지기를 뮤지컬 업계는 기대하고 있다.