|

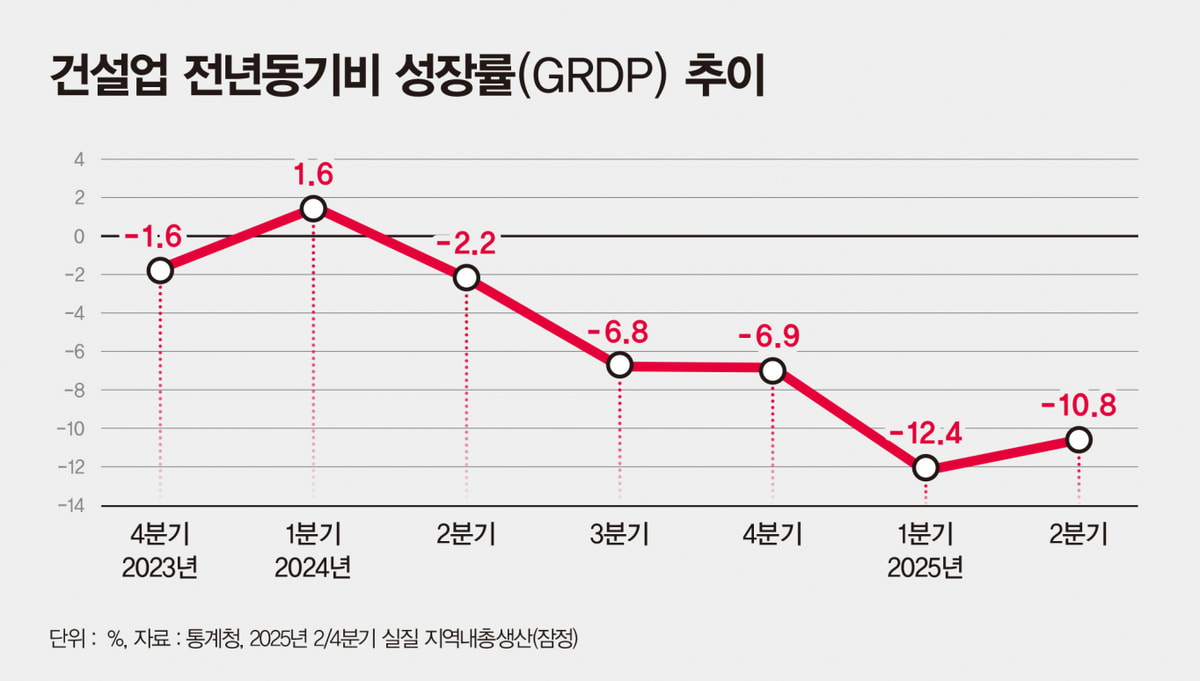

건설산업이 올 2분기 -10%대 성장률을 기록하며 역성장했다. 1분기에 이어 2분기 연속 두 자릿수대의 마이너스 성장률이다. 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실이 심각한 지방의 하락률은 더욱 가팔랐다. 공사비 상승 여파가 지속되고 있어 올해 성장률 반등은 쉽지 않을 전망이다.

지난달 26일 통계청이 발표한 '2025년 2분기 실질 지역내총생산(잠정)'에 따르면 건설업의 2분기 지역내총생산(GRDP)은 -10.8%를 기록했다. 2015년 관련 통계 작성 이래 최저치를 기록한 1분기(-12.4%)에 이어 두 번째로 큰 감소세다. 그리고 2024년 2분기 이후 5분기 연속 하락률이다.

이 같은 건설업 침체는 PF 침체와 공사비 상승이 고착화되는 현상으로 분석된다. 박선구 대한건설정책연구원 경제금융실장은 "건설 경기를 이끄는 주택 건축부문에서 PF 사업이 2021년 고금리 사태로 위기를 맞으며 현재까지 지속되고 있다"고 진단했다.

공사비 상승도 여전하다. 한국건설기술연구원 공사비원가관리센터에 따르면 지난해 12월 기준 건설공사비지수는 130.18을 기록해 2019년 12월(98.63) 대비 5년 만에 32% 상승했다. 건설공사비지수는 100을 기준으로 공사비 수준을 수치화한 것이다. 2020년 코로나19 팬데믹과 2022년 러시아-우크라이나 전쟁이 글로벌 공급망을 교란하면서 공사비가 급상승했다.

공사비의 상당 부분을 차지하는 자잿값의 경우 레미콘과 시멘트는 최근에도 오르고 있다. 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 현대건설 반기보고서에 따르면 레미콘은 ㎥(루베)당 9만1400원으로 2023년(8만7300원) 대비 4.7% 상승했다. 시멘트는 t(톤)당 10만6000원으로 2023년(9만9000원) 대비 7.0% 올랐다.

다만 원자재 중 가격이 가장 높은 철근과 후판은 안정되고 있다. 현대건설은 2023년 96만4000원이던 t당 철근 가격이 올해 들어 91만2000원까지 하락했다. 후판도 2023년(103만9000원)보다 18.0% 하락한 t당 85만2000원까지 낮아졌다.

|

'지방 침체' 전체 성장률 끌어내려

건설업계는 오는 4분기에도 성장률 침체가 지속될 것으로 전망했다. 지방 건설업의 침체는 더욱 악화될 전망이다.박 실장은 "현재 성장률 반등의 기미가 보이지 않지만 하반기 기준 소폭 상승도 기대하고 있다"면서 "지방 건설경기를 회복시키지 못하면 성장률 개선이 쉽지 않을 것"이라고 분석했다.

실제 건설업 GRDP 하락에선 지방 침체가 두드러졌다. 권역별로 대구·경북권은 -18.5%를 기록해 성장률이 가장 낮았다. 이어 호남권(-15.6%)·동남권(8.1%)·충청권(-8.0%)도 역성장을 기록했다. 수도권은 -9.5%를 기록했다.

지방에서 성장률 하락이 가장 큰 곳은 아파트 대거 미분양이 발생한 대구(-20.3%)다. 대구는 지난 1분기에 건설업 성장률이 -24.3%를 기록했다. 이어 광주(-15.3%) 세종(-15.2%) 대전(-7.5%) 울산(-6.3%) 인천(-5.9%) 부산(-3.1%) 순이었다. 서울은 -3.7%를 기록했다.

건설업계 관계자는 "지방 부동산 침체로 미분양 아파트가 늘어나는 상황"이라며 "정부가 '중대재해 처벌 등에 관한 법률' 강화와 제로에너지건축물 의무화 등 안전과 환경 규제를 적용함에 따라 사업 리스크가 커져 지방 건설에는 뛰어들지 못하고 있다"고 토로했다.

다른 건설업계 관계자도 "지역 경기 침체와 산업·인구 구조 변화, 미분양 누적 등 여러 구조 요인으로 인해 지방과 수도권의 격차가 더욱 커질 것"이라고 내다봤다.