|

2009년 5월21일 대법원 전원합의체가 회생 가능성이 없는 환자의 존엄사를 인정했다. 이는 대법원이 존엄사를 인정한 첫 번째 판례다.

대법원은 혼수상태에 빠진 김모씨(77)의 자녀들이 연세 세브란스 병원을 상대로 낸 소송에서 첫 존엄사를 인정했다. 재판부는 "회복이 불가능한 사망 단계 환자의 경우 환자의 의사결정권을 존중, 연명치료를 중단하는 것은 인간으로서의 존엄과 가치 및 행복추구권을 보호하는 것으로 사회상규에 부합한다"며 "환자의 의사결정권은 사전의료지시에 의해 이뤄질 수 있고 환자의 추정적 의사를 인정하는 것도 가능하다"며 "의학적으로 충분한 정보를 제공받는 경우 연명치료 중단 의사를 추정할 수 있다"고 판시했다.

김씨는 판결 약 한달 뒤인 2008년 6월23일 인공호흡기를 제거했다. 김씨는 자발호흡으로 연명한 지 201일 만인 2010년 1월10일 사망했다.

인간으로서의 죽을 권리…첫 존엄사 인정까지의 과정

|

한국은 그동안 존엄사에 대해 엄격한 잣대를 들이댔다. 존엄사는 치료가 불가능한 환자가 최소한의 품위를 지키면서 죽을 수 있게 하는 것으로 소극적 안락사에 해당한다. 한국은 그동안 의식불명에 빠진 환자 본인이 삶에 대한 자기 결정권을 행사할 수 없다는 이유로 존엄사를 허용하지 않았다.

존엄사 논쟁이 처음 촉발한 건 1997년이다. 당시 보라매병원에서 뇌 수술을 받은 환자는 자가호흡을 할 수 없는 상태가 됐다. 이후 환자의 배우자 측은 병원 퇴원을 요구했고 담당 의사는 인공호흡기를 제거했다. 환자는 곧바로 사망했다.

그러나 담당 의사는 살인죄로 기소됐다. 당시 재판부는 살인 행위를 도왔다는 이유로 의사에게 살인방조죄를 적용했고 징역 1년6개월에 집행유예 2년을 선고했다. 인공호흡기 제거를 요구한 환자의 배우자는 살인죄가 인정돼 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았다.

김씨가 쓰러졌을 때도 상황은 크게 다르지 않았다. 김씨는 2008년 폐 조직 검사를 받던 도중 출혈로 뇌사 판정받았다. 가족들은 병원 측에 '무의미한 연명치료 장치 제거'를 요청하는 가처분 신청을 낸 뒤 민사 소송을 제기했다. 법원은 가처분 신청에 대해선 기각했지만 민사소송은 진행했다. 이후 김씨의 존엄사는 약 1년의 재판을 거쳐 집행됐다.

보라매병원 사건 후 19년 만에 국회로… '존엄사법' 통과

|

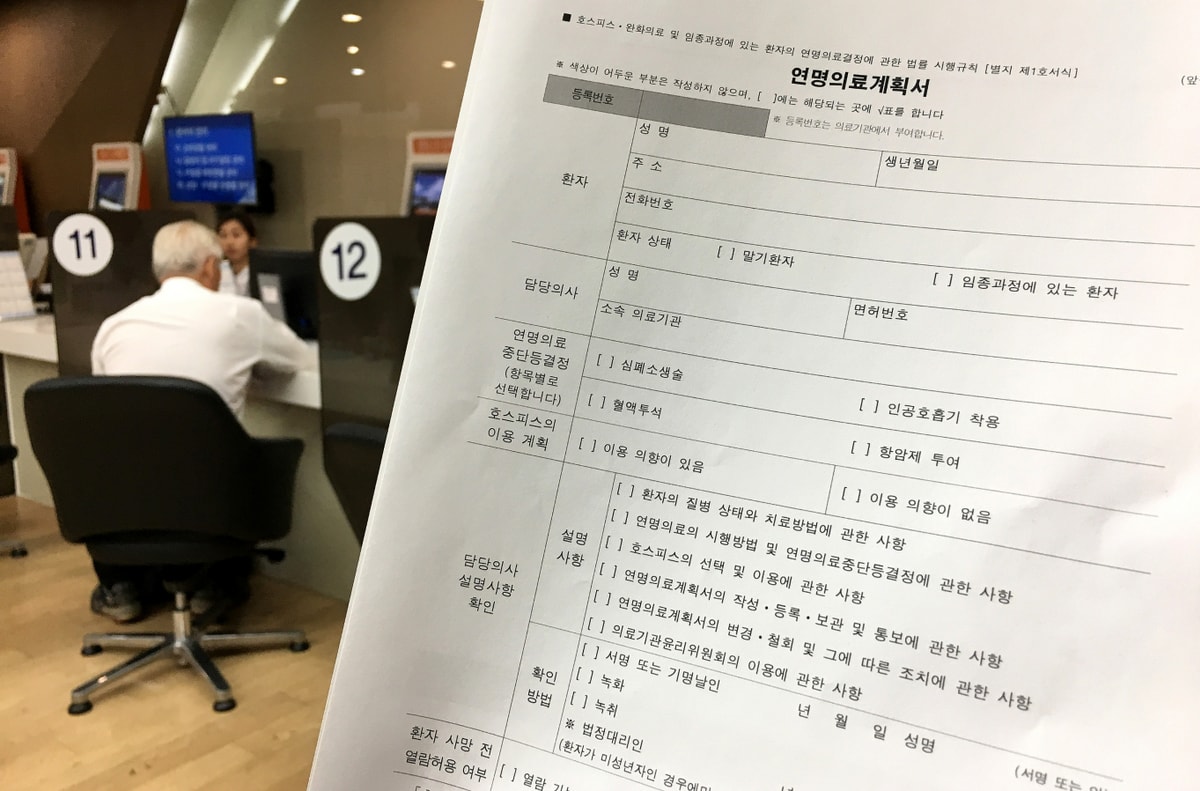

존엄사법은 보라매병원 사건 약 19년 만에 국회 문턱을 넘었다. 법률은 연명 의료 행위인 심폐소생술과 혈액투석, 항암제 투여, 인공호흡기 착용 등 네 가지에 대한 중단을 부분적으로 허용하고 있다. 다만 통증 완화 의료나 영양분 공급, 단순 산소 공급 등은 중단할 수 없도록 했다.

또 연명의료를 중단하려면 환자 본인의 의사를 확인해야 한다. 환자가 치료받지 않겠다고 스스로 밝히거나 이런 의사를 문서로 남길 경우 연명 치료 중단이 가능하다. 문서가 없으면 가족 두 명이 평소 환자의 뜻이라고 진술해야 하는데 본인 의사를 추정할 수 없는 경우 가족 전원이 합의해야 의료가 중단된다. 존엄사법은 유예기간을 거친 뒤 2018년 2월부터 연명의료결정법(호스피스·완화의료 및 임종 과정에 있는 환자의 연명의료 결정에 관한 법률)으로 시행되고 있다.

국회는 지난해 존엄사 법의 개정안인 '조력존엄사에 관한 법률안'(조력존엄사법) 제정안을 발의했다. 해당 법안은 회복 가능성이 없는 환자의 죽음에 관한 자기결정을 존중해 환자가 담당 의사의 조력으로 생을 마감할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다. 이는 안락사를 법제화한 해외와 비슷한 수준이다.