|

#1. 삼성전자에서 29년간 근무했던 베테랑 영업맨 출신 이춘재씨(63)는 은퇴 후 퇴직자 진로 설계 컨설턴트이자 작가로 인생 2막을 써내려가고 있다. 서예와 그림, 등산, 여행 등 취미만 30개가 넘는다는 이씨는 '내 인생의 르네상스는 지금부터'라는 모토아래 시니어의 삶을 황금기로 만들기 위한 끊임없는 도전을 이어가고 있다.

#2. 전업주부, 영업소장, 콜센터장, 관리팀 이사 등 화려한 이력을 가진 권부원씨(67)는 은퇴 후 바리스타로 새로운 삶을 살고 있다. 카페를 운영하며 노후를 보내고 싶은 의지가 컸던 만큼 바리스타로서의 인생 2막은 즐거움이 가득하다. 경제적 여유가 생긴 것은 덤이다. 권씨는 다른 시니어들에게 희망을 주기 위해 스타벅스 사회공헌 사업인 '바리스타 교육'에도 참여하고 있다.

#3. 인생 후반전에 접어든 전만호씨(63)의 최근 행복은 서울 여의도 국회에 출근해 다회용컵을 수거하는 일이다. 하루 2만보 이상을 걸어야 하지만 그저 즐거울 뿐이다. 환갑을 넘긴 나이에도 여전히 사회 일원으로 주체적인 역할을 하고 있다는 자부심과 자신감이 전씨의 인생에 활력을 불어넣기 때문이다.

오랜기간 배려와 관심, 돌봄의 대상으로만 여겨졌던 시니어 세대가 점점 달라지고 있다. 은퇴 이후에도 여전히 활발한 경제·사회 활동을 이어가며 자신의 '인생 2막'을 적극적으로 개척하는 시니어들이 늘어나면서다. 초고령사회 진입으로 인구절벽을 마주한 한국 사회에서 시니어 세대는 한국의 성장을 뒷받침할 핵심 동력이자 사회적 난제의 해법으로 떠오르고 있다.

소비 역시 마찬가지다. 시니어 세대들은 경제적 여유를 바탕으로 '나의 행복'과 삶의 가치를 찾기위한 왕성한 지출 활동을 이어가며 소비 시장을 창출할 '큰손'으로 자리잡는 추세다.

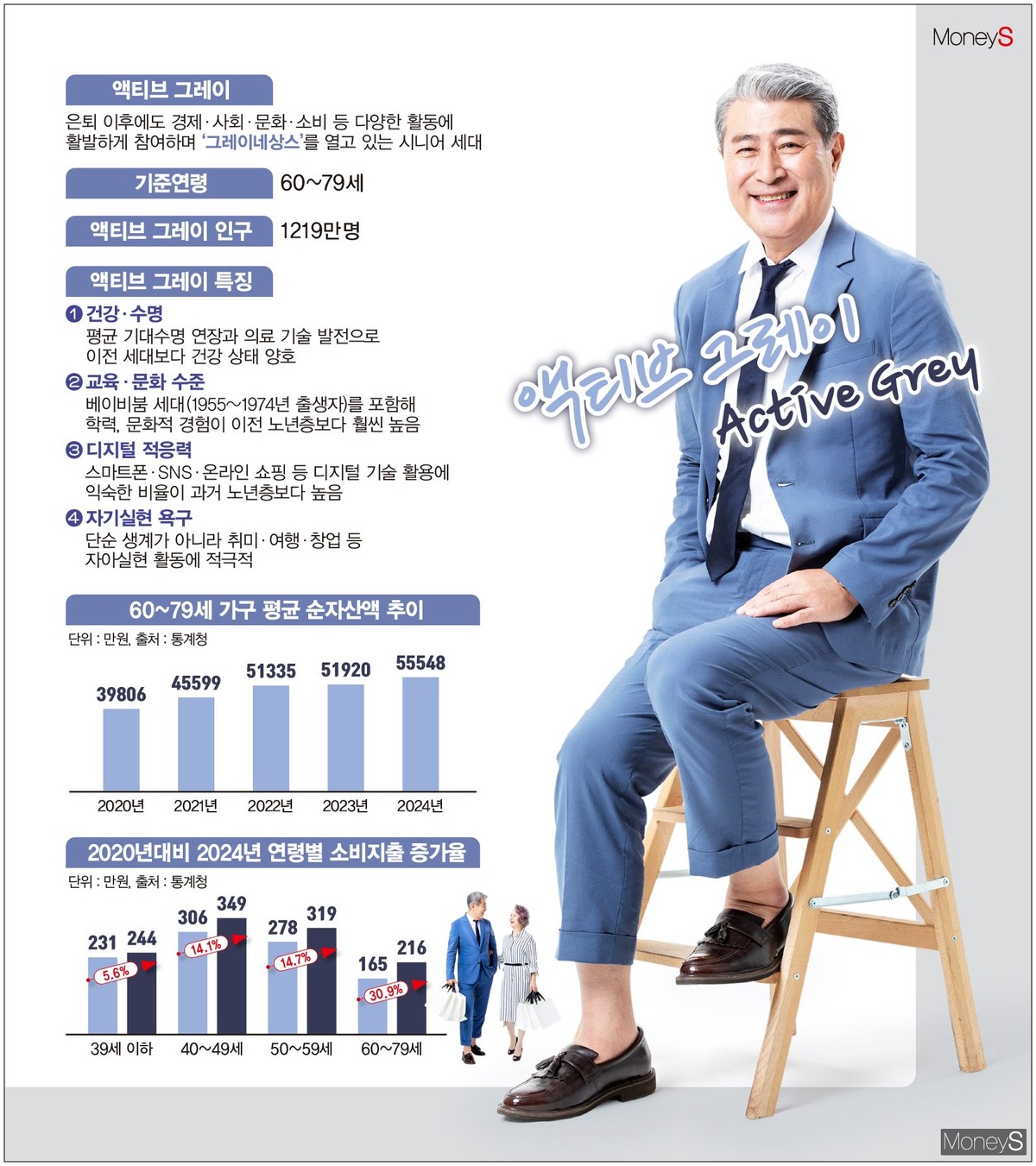

머니S와 디지털경제금융연구원(원장 정유신 서강대학교 교수)은 은퇴 이후에도 경제·사회·문화·소비 등 다양한 활동에 활발하게 참여하며 '그레이네상스(Greynaissance, 노년층이 사회의 유행을 주도하거나 시장의 주 소비층으로 떠오르는 현상)'를 열고 있는 시니어 세대를 '액티브 그레이'로 정의했다. '젊고 활력있는 장년층'을 지칭하는 것으로, 21세기 시니어 세대의 새로운 표준이다.

老人 아닌 勞人… '액티브 그레이'의 시대

'액티브 그레이'와 유사한 개념은 기존에도 있었다. 정유신 교수에 따르면 1980년대 버니스 뉴가튼 미국 시카고대학교 교수의 연구를 통해 '액티브 시니어'라는 용어가 등장했다. 50~75세의 활동적이고 사회·경제적으로 적극적인 장년층을 일컫는 표현이다.이후에도 국내외 주요 경영연구 자료들과 미디어를 통해 '액티브 시니어', '뉴 시니어', '액티브 에이징' 등 다양한 변형 용어가 통용되며 백발의 시니어가 젊은 감각으로 사회·소비 시장에서 역할을 확대하는 현상을 소개했다.

다만 뉴가튼 교수가 제안한 '액티브 시니어'의 대상 연령은 50~75세로, 50대를 더 이상 시니어 세대로 바라보지 않는 최근의 인식과는 거리가 있다. 의료기술 발달로 인한 건강 증진과 평균 수명 증가로 이제 '노인'의 기준이 상향되고 있어서다.

실제 'OECD 보건통계 2025'에 따르면 1981년 66.7세에 그쳤던 한국의 기대수명은 2023년 83.5세로 늘었고 지난해 정부의 노인실태조사에서 고령층이 스스로 '노인이라고 생각하는 연령' 기준은 평균 71.6세로 70세를 넘어섰다.

현행법상 한국에서 '노인'은 노인복지법에서 정한 기준에 따라 법적으로 65세 이상을 지칭한다. 반면 보편적인 사회통념상 정년은퇴 이후의 시기를 노년으로 인식하기도 한다. 이에 머니S와 디지털경제금융연구원은 한국의 법적 은퇴 기준 연령인 60세 이후부터 초고령층(80세 이상) 진입 이전인 79세까지를 '액티브 그레이'의 대상으로 삼았다.

|

국가통계포털에 따르면 올해 7월1일 기준 한국의 만 60세 이상 인구 수는 총 1467만명이며 '액티브 그레이'에 해당하는 60~79세 인구는 1219만명으로 국내 전체인구(5168만명)의 23.6% 수준이다.

'액티브 그레이'의 특징은 평균 기대수명 연장과 의료 기술 발전으로 이전 세대보다 신체적·정신적 건강 상태가 양호하다는 점이다. 1955년부터 시작된 베이비붐 세대를 포함해 학력, 문화적 경험이 이전 노년층보다 훨씬 높고 스마트폰·SNS·온라인 쇼핑 등 디지털 기술 활용에도 익숙하다.

자아실현 욕구도 강하다. 은퇴 이후에도 계속해서 근로하기를 희망하며 경제적인 주체로서의 역할을 이어가길 원한다. 통계청 고용동향에 따르면 60세 이상 취업자 수는 2020년 512만명에서 올해 7월 700만명으로 188만명 늘었다. 통계청 최근 발표한 '2025년 경제활동 인구조사 고령층 부가조사'에서 55~79세 중 69.4%가 평균 73.4세까지 일하기를 희망했다.

인구절벽 문제를 마주한 한국은 노동공급 감소와 성장 잠재력 저하를 완화하기 위해 액티브 그레이 인력의 적극적인 활용으로 해법을 모색할 수 있다.

정유신 교수는 "정년 연장·재취업·창업 등을 통해 한국이 마주한 생산가능인구 감소 문제를 보완할 수 있다"며 "액티브 그레이는 생산인구로서의 역할 외에도 적극적 납세자·소비자로서 재정에 기여하고 경험과 네트워크를 활용해 봉사, 멘토링, 지역사회 활동 등 사회통합에도 기여할 수 있다"고 설명했다.

이어 "특히 농촌·지방 등 인구 유출이 심각한 지역에서 시니어의 참여로 관광, 돌봄, 농업 등 지역 특화 경제를 활성화하고 지역소멸 문제를 해결하는 대안이 될 수 있다"고 덧붙였다.

경제적 여유 충분… 소비 지형 바꾸는 액티브 시니어

'액티브 그레이'의 활동은 소비 시장의 흐름도 바꾸고 있다. 축적된 자산과 탄탄한 경제력을 바탕으로 주력 소비층으로 입지를 다져가고 있다.통계청 가계금융복지조사 따르면 2024년 기준 60세~79세 가구의 평균 순자산액(전체 자산-부채)은 5억5548만원으로 경제성장의 허리역할을 하는 40~49세(4억5064만원)나 50~59세(5억1131억원)의 순자산보다 많고 39세 이하(2억2158만원)의 2.5배에 달한다.

2020년 3억9806만원이던 60~79세의 순자산액은 2021년 4억5599만원, 2022년 5억1335만원, 2023년 5억1920만원, 2024년 5억5548만원 등 매년 증가하는 추세에 있다.

2020년 대비 2024년 순자산 증가율 또한 60~79세가 39.5%로 전 연령대를 통틀어 가장 높다. 같은 기간 40~49세는 20.6%(3억7359만원→4억5064만원), 50~59세는 24.7%(4억987만원→5억1131억원)였고 39세 이하(2억2733만원→2억2158만원)는 오히려 2.5% 감소했다.

액티브 그레이들의 소비지출도 급격히 늘어나는 경향을 보이고 있다. 2020년 월 평균 165만이던 60~79세 가구의 소비지출 규모는 2024년 216만으로 30.9% 늘었다. 같은 기간 다른 연령대의 월평균 소비지출 증가율이 39세 이하 5.6%(231만원→244만원), 40대 14.1%(306만원→349만원), 50대 14.7%(278만원→319만원)인 것과 비교하면 액티브 그레이의 소비 증가율이 두드러진다.

|

디지털경제금융연구원에 따르면 2023년 기준 한국 GDP 약 2조달러 중 시니어 계층의 소득·자산 기여율은 20% 이상으로 추정된다. 또한 2025년 기준 전체 소비의 37.3%를 시니어가 담당한다. 다른 나라 역시 상황은 비슷하다. 미국은 전체 소비의 22% 이상을 65세 이상이 담당하며 자산 규모와 소비시장 잠재력이 가장 크다. 영국·프랑스·독일도 시니어 가구가 전체 소비의 약 25~30%를 점유하며 건강·복지, 디지털, 식품 등 프리미엄 시장 성장동력이다.

시니어들의 소비력이 증가함에 따라 주요 산업계는 이들을 겨냥한 한 상품과 솔루션으로 새로운 시장을 창출하고 있다. 가전업계는 시니어 가전과 스마트홈을 활용한 시니어 케어 솔루션을 선보이고 유통업계가 시니어 세대를 겨냥한 건강기능식품을, 금융업계는 시니어들의 자산관리 서비스를 론칭하는 식이다. 한국보건산업진흥원 보고서에 따르면 2030년까지 한국의 시니어 산업 시장은 현재의 2배인 168조원으로 성장할 전망이다.

정 교수는 "액티브 그레이의 소비 비중은 빠르게 증가하며 인구구성의 변화와 함께 각국 경제에서 지역관광·돌봄·농업·생활 서비스 등 지역 활성화를 견인할 핵심 잠재 소비 주체로 자리매김하고 있다"고 말했다.

정부도 이 같은 시니어 세대를 고령화시대의 새로운 산업성장동력으로 인식하고 에이지 테크 기반 실버경제를 적극적으로 육성한다는 방침이다. 주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 "고령화를 우리 경제가 놓쳐서는 안될 새로운 성장의 기회, '블루오션'으로 활용하도록 인식을 전환해야 한다"며 "강한 제조업과 IT 기반을 토대로 실버경제를 우리나라의 '제2의 반도체산업'으로 만들겠다"고 강조했다.