|

최근 3년간 한국이 가장 많이 수입한 열연강판은 중국산이 아닌 일본산인 것으로 조사됐다. 중국산 제품의 저가 공세에 대한 우려가 컸던 것과 달리 실제 수입 구조에서는 일본산 비중이 더 높았다. 정부가 일본산 열연에 대해 중국보다 높은 수준의 반덤핑 관세를 잠정 부과한 것도 이 같은 수급 현실을 반영한 조치였다.

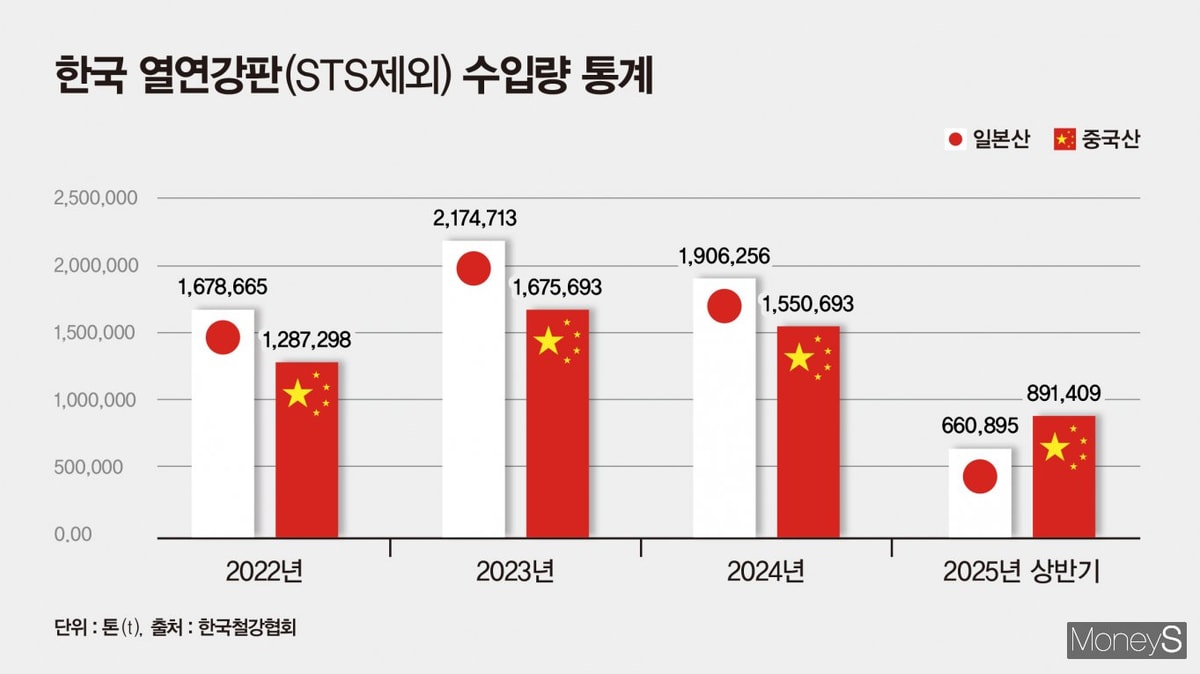

29일 한국철강협회에 따르면 2022년부터 올해 상반기까지 한국이 수입한 열연강판(스테인리스스틸 제외) 총량은 1209만톤으로 집계됐다. 국가별로는 일본산이 642만톤으로 가장 많았고 중국산은 541만톤으로 뒤를 이었다. 수입 비중은 일본 53.1%, 중국 44.7%를 각각 기록했다.

2022~2024년 연간 수입 통계를 살펴보면 일본산이 꾸준히 중국산을 앞질렀으나 올해 상반기 들어 일본산 수입이 다소 줄면서 양국 간 격차가 축소됐다. 누적 기준으로는 여전히 일본산 열연 수입 비중이 중국산보다 높다. 통상 국내 업계에선 '중국산이 저가 공세로 시장을 교란한다'는 인식이 뿌리 깊지만 실제로는 일본이 더 많은 물량을 공급하고 있다.

정부가 지난 7월 예비판정을 통해 일본산 열연강판에 중국보다 높은 반덤핑 관세를 잠정 부과한 배경도 여기에 있다. 최근 산업통상자원부 무역위원회는 중국산에 28.16~33.1%, 일본산에 31.58~33.57%의 잠정 덤핑방지관세를 부과했다.

관세율은 수출 단가 인하 폭과 덤핑 마진에 따라 결정됐다. 일본이 중국보다 낮은 수출 단가로 한국 시장에 제품을 공급해온 결과 상대적으로 더 높은 관세가 부과된 것이다. 일본은 내수 위축에 대응해 수출 확대를 통해 생산량을 유지하려는 전략을 펼치고 있으며 자국 유통가격보다 약 35~40% 낮은 가격에 열연강판을 해외에 판매하고 있다.

수년간 지속된 내수 부진으로 일본 철강업계는 공급 과잉에 놓여있다. 자동차·건설 등 수요산업의 구조적 침체 속에서도 고로 설비 특성상 생산을 중단하기 어렵다. 이에 따라 일본 철강사들은 채산성보다 가동률 유지를 우선시하며 단가를 낮추더라도 수출 물량을 확보하는 전략을 취하고 있다. 이 과정에서 지리적으로 인접하고 일정한 수요 기반이 있는 한국 시장은 핵심 수출처로 떠올랐다.

엔화 약세 또한 일본 철강사의 가격 전략을 뒷받침하고 있다. 엔저 기조가 장기화하면서 일본 기업들은 원화 기준 수출단가를 낮추더라도 엔화 환산 수익을 일정 수준으로 유지할 수 있는 여건을 확보하게 됐다. 가격 경쟁력을 확보한 일본산 열연은 국내 유통사와 가공업체들 사이에서 매력적인 대안으로 자리 잡고 있다.

국내 철강 업계는 일본산 열연 수입 증가에 따른 가격 왜곡 현상에 대해 우려의 목소리를 내고 있다. 특히 일본산 제품은 품질 신뢰도가 높아 중국산보다 가공·유통업체들의 선호도가 높은 편이다.

철강업계 관계자는 "중국산은 싸더라도 품질 불안 때문에 수요가 제한되지만 일본산은 가격이 저렴하면서도 품질 문제가 적어 국내 열연 시장에서 경쟁력을 갖고 있다"고 밝혔다.

무역위는 현재 업계로부터 추가 의견을 수렴 중이다. 관세율과 적용 품목 등에 대한 조정 가능성은 남아 있으나 업계 안팎에서는 이번 예비판정 수준에서 최종 결정이 내려질 가능성이 높다는 분석이 나온다. 이는 한국 철강산업 보호는 물론 글로벌 공급망 재편 속 국내 생산 기반의 경쟁력을 유지하기 위한 조치로도 해석된다.

무역위는 하반기 중 최종 판정을 내릴 계획이다. 예비 관세 수준이 유지된다면 일본산 열연 수입은 빠르게 감소할 것으로 보인다. 국내 철강업계는 이를 반사이익의 기회로 삼아 수요처를 다시 확보하겠다는 입장이다.

민동준 연세대 신소재공학과 명예교수는 "일본 철강사들은 가동률을 유지하기 위해 자국 유통가격보다 싼 가격에 제품을 수출해 왔다"며 "반덤핑 관세로 저가 수입재가 줄어들 경우 포스코나 현대제철 등 국내 고로 제철소가 공급하는 열연강판이 상대적으로 가격 경쟁력을 회복하게 될 것"이라고 말했다.