|

원/달러 환율이 1400원을 웃도는 고환율 상황이 이어지고 있다. 글로벌 시장을 공략하기 위해 해외 임상을 진행하는 제약사들의 비용 부담이 우려된다. 원료의약품 자급률이 낮은 국내 제약업계 특성상 수입 부담도 가중될 전망이다.

27일 업계에 따르면 원/달러 환율 상승은 제약업계의 해외 임상 부담으로 이어진다. 원화 약세로 인한 추가 비용 투입이 불가피한 것. 국내 주요 제약사들은 미국 등 해외 시장을 공략하기 위해 글로벌 임상을 진행하고 있다. 글로벌 임상을 통해 인종적 다양성을 확보해야 미국 식품의약국(FDA) 등 주요 규제기관 승인 가능성이 커진다는 게 업계 관계자 설명이다. 글로벌 임상 과정에 현지 KOL(핵심 의견 리더) 의사를 포함시켜 약효를 미리 확인시켜주는 것은 상용화 후 처방량 증가에 도움을 준다. 일반 의사들은 의료계 영향력이 큰 인물인 KOL를 따라 의약품을 처방하는 경향이 있다.

중견 제약사 관계자는 "글로벌 의약품 규제기관 승인 조건 중 인종 다양성 항목이 필수가 아닌 경우도 있지만 허가 절차 편의와 승인 가능성 제고를 위해 현지에서 임상을 진행하는 사례가 많다"며 "아무래도 환율이 높아질수록 투입되는 비용도 늘어나니 사업 부담이 가중되는 건 어쩔 수 없다"고 설명했다.

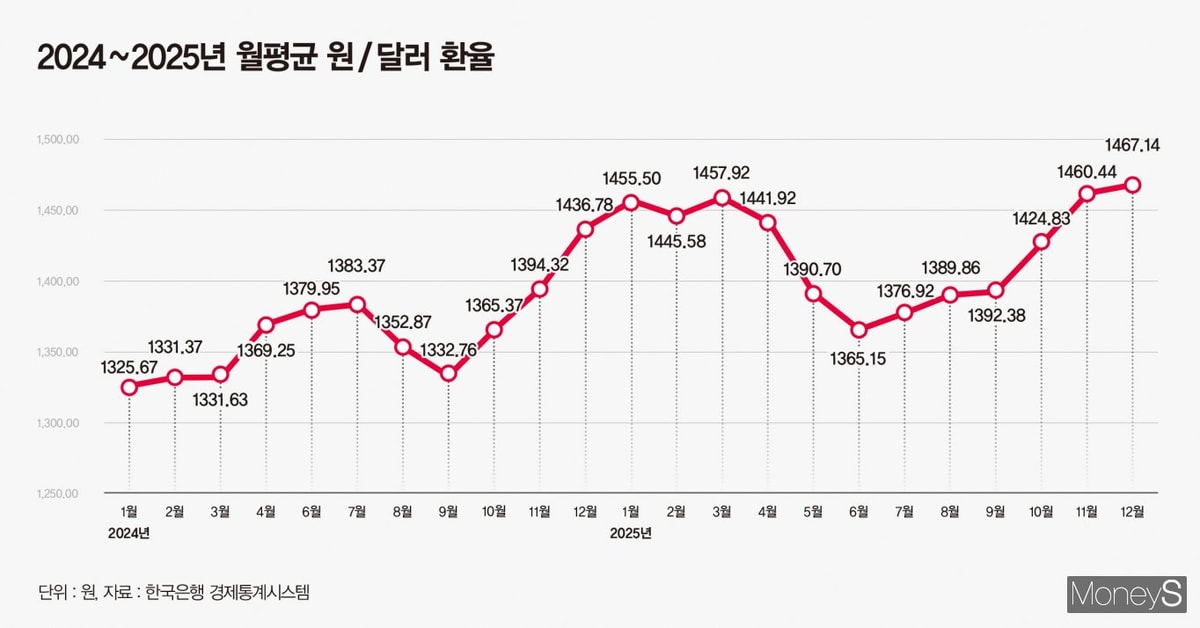

월평균 원/달러 환율은 지난해 10월(1424.83원) 1400원을 넘긴 뒤 지속해서 우상향 중이다. 환율은 올 1월 들어서는 한때 1480원을 돌파했고 최근 1450원 안팎에서 움직이고 있다. 이제 1400원대가 뉴노멀(새로운 기준)이 됐다는 시각이 지배적인 가운데 1500원에 이를 것이란 관측도 나온다.

임상 비용 '수백억원' 증가… 원료의약품 비용도 '눈덩이'

|

문제는 신약개발에 가까워질수록 비용 부담이 커진다는 점이다. 신약개발은 동물실험 등 전임상과 임상 1~3상 등으로 구성되는데 보통 임상 단계가 진행될수록 투입되는 환자 수와 임상 기간이 늘어난다. 환율 상승으로 인한 추가 비용을 감당하지 못하고 임상 1~2상 단계에서 파이프라인(개발중인 신약후보 물질)을 기술이전하는 사례가 나타날 수 있는 이유다. 통상 임상에 1조원 이상이 투입되는 점을 고려하면 환율이 한 자릿수 퍼센트만 올라도 수백억 원의 비용이 추가로 들 수 있다.

대형 제약사 관계자는 "임상을 시작하기 전 규제기관에 제출하는 IND(임상시험계획서)에 기입한 내용대로 임상을 진행해야 한다"며 "환율 상승으로 기존 계획보다 투입비용이 늘어나는 건 감수해야 하는 부분"이라고 말했다. 그러면서 "단순히 비용이 증가한다고 해서 임상에 참여하는 환자 수를 줄이는 등의 방법은 사실 불가능하다"며 "규제기관 승인 가능성을 낮추는 행위"고 덧붙였다.

고환율 상황은 의약품을 생산하는 데에도 부담으로 작용한다. 한국의 원료의약품 자급률이 낮은 탓이다. 한국제약바이오협회에 따르면 2024년 국내 원료의약품 자급률은 31.4%에 그친다. 특히 항생제 원료의 75% 이상을 해외에 의존하고 있다. 최초의 항생제로 유명한 페니실린의 원료 자급률은 0%일 정도다. 국내 제약사는 주로 가격이 저렴한 중국과 인도에서 원료의약품을 수입하는데 결제는 달러로 한다. 원/달러 환율이 높을수록 원화로 기록되는 수입 비용이 커지는 구조다.

또 다른 대형 제약사 관계자는 "원료의약품 수입 부담이 커지는 건 회사 규모와 관계없이 모두 똑같다"며 "어떤 의약품의 원료를 수입하느냐에 따라 정도는 다르겠지만 전반적으로 수입 비용이 확대되는 게 일반적일 것"이라고 했다.