|

1988년 10월16일 지강헌 일당의 인질극이 생중계되며 전국을 떠들썩하게 했다.

1988 서울올림픽이 끝난 직후인 10월8일 서울 영등포교도소에서 충남 교도소로 이송되던 죄수 25명 중 12명이 교도관을 흉기로 찌르고 집단 탈주하는 사건이 발생했다. 가장 나이가 많았던 지강헌(당시 35세)이 탈주를 주도해 일명 '지강헌 사건'으로 불렸다.

이들은 권총 한 자루와 실탄, 버스를 탈취한 후 서울 시내로 침투해 흩어져 도주했다. 지강헌과 안광술(21), 강영일(21), 한의철(20) 등 4명은 서울 서대문구 한 가정집에 침입해 가족들을 붙잡고 인질극을 벌였다.

인질 중 한명은 몰래 집을 빠져나와 경찰에 신고했다. 경찰은 무장병력을 포함 1000명의 인력을 투입해 이들을 포위했다. 인질극 소식을 접한 각 언론사도 카메라를 들고 현장에 나섰다. 국민들은 아침부터 지강헌 일당의 인질극을 생중계로 지켜보게 됐다.

인질극이 길어지자 지강헌 일당은 최후를 준비했다. 이들은 경찰 측에 영국 유명 밴드 비지스의 노래 '홀리데이'가 담긴 카세트테이프를 요구했다. 지강헌이 노래를 틀고 있는 동안 안광술과 한의철은 탈주할 때 챙겼던 권총으로 스스로 목숨을 끊었다. 지강헌도 집안 창문을 깬 후 창문을 깨 유리 조각을 자기 목에 갖다 댔다.

경찰은 즉시 집안으로 뛰어 들어간 후 두 발의 총을 쐈다. 다리와 옆구리에 총을 맞은 지강헌은 즉시 세브란스 병원으로 이송됐으나 두 시간 후 과다출혈로 사망했다. 인질로 잡혀있던 가족들도 큰 이상 없이 무사히 탈출했다.

"유전무죄 무전유죄" 지강헌 일당은 왜 인질극을 벌였다.

|

인질극을 벌인 이들은 폭행이나 살인 등을 벌인 흉악범이 아닌 잡범이었다. 이들은 보호감호제도에 불만을 품고 탈주를 감행했다. 보호감호제는 형을 마친 이들을 시설에 수용해 교화하는 제도다. 지강헌의 경우 560만원을 훔친 죄로 징역 7년과 보호 감찰 10년 등 17년을 옥살이해야 했다.

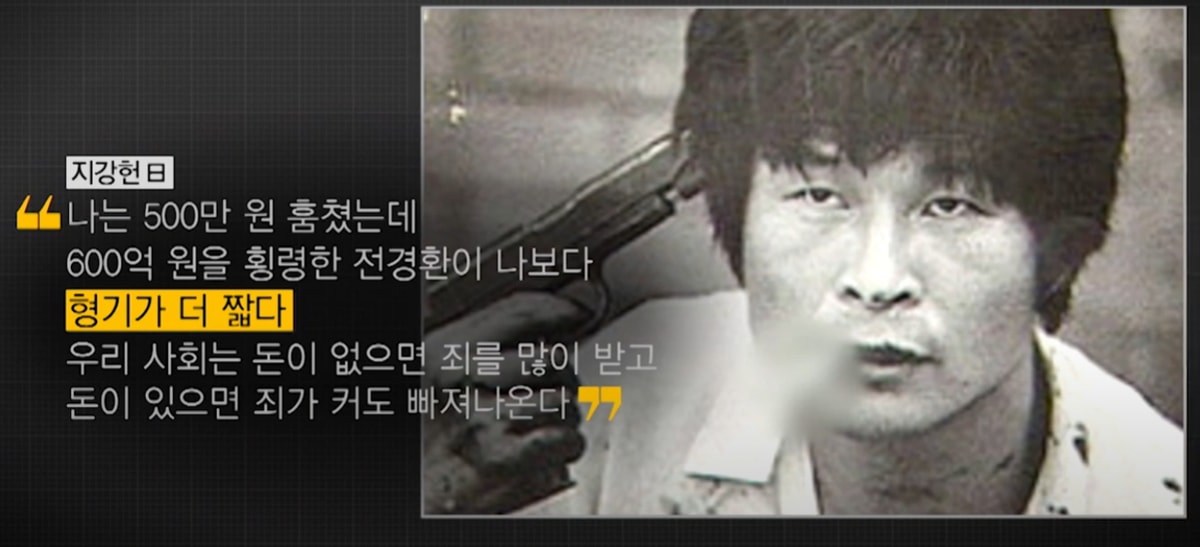

지강헌이 남긴 말 중 가장 유명한 말은 '유전무죄 무전유죄'다. 돈과 권력이 있는 이들은 죄를 짓고도 가벼운 처벌을 받지만 가진 게 없는 이들은 중형을 받는다는 뜻이다. 이는 76억원을 횡령한 전두환 전 대통령 동생 전경환씨가 징역 7년 형을 받은 후 3년 만에 풀려난 사실에 분개해 외친 말이다.

지강헌은 경찰과 대치 중 "나는 국민학교밖에 나오지 못했다. 이 사회에 적응하기 위해 내 인생을 버렸다"며 "돈 없고 권력 없이는 못 사는 게 이 사회다. 유전무죄 무전유죄, 이 나라 법이 그렇다"라고 처절하게 소리쳤다. 안광일도 "어떻게 죄수가 판사, 검사를 돈으로 살 수 있는 거냐"라고 외쳤다.

지강헌 일당의 행동은 일반적인 흉악범들과 거리가 멀었다. 도주 중 몇몇 가정집에 들어가 은신하긴 했으나 돈을 뺏거나 사람을 해치진 않았다. 인질극을 벌일 당시에도 존댓말을 쓰며 "이해해달라" "조금만 참아 달라" 등 오히려 신사적으로 행동했다. 경찰의 진입을 막기 위해 인질 목에 흉기를 들이댈 때도 "절대 해치지 않겠다. 걱정하지 말라"고 귓속말하기도 했다. 이들의 목적은 방송을 통해 자신의 목소리를 내는 것이었다.

지강헌은 공범 강영일을 등 떠밀어 자수시켰다. 강영일이 머뭇거리자 지강헌은 권총으로 위협 사격을 자수를 강요했다. 평소 교도소부터 아꼈던 동생을 살리기 위한 행동이었다. 후에 가족들은 자신들을 붙잡고 위협했던 강영일의 선처를 청하기도 했다. 결국 강영일은 기존 형량인 15년(징역 10년, 보호 감찰 5년)과 추가로 선고된 9년 형을 살고 2007년 출소했다.

사상 초유의 인질극은 지강헌 등이 사망하며 막을 내렸다. 2006년에는 지강헌 사건을 토대로 한 영화 '홀리데이'가 제작되기도 했다. 이 영화는 125만명의 관객을 동원했다. 비록 그릇된 행위였으나 그들이 외친 '유전무죄 무전유죄'는 아직도 회자되고 있다.