|

법정 정년 연장을 둘러싼 사회적 논의가 표류하는 가운데 일찌감치 정년 연장을 제도화한 일본의 사례가 주목받고 있다. 한국보다 앞서 초고령사회에 진입한 일본은 장기간에 걸쳐 단계적으로 고령자의 고용과 정년 연장 관련 대책을 추진해왔고 현재는 65세를 넘어 '70세 정년'을 바라보는 상황이다.

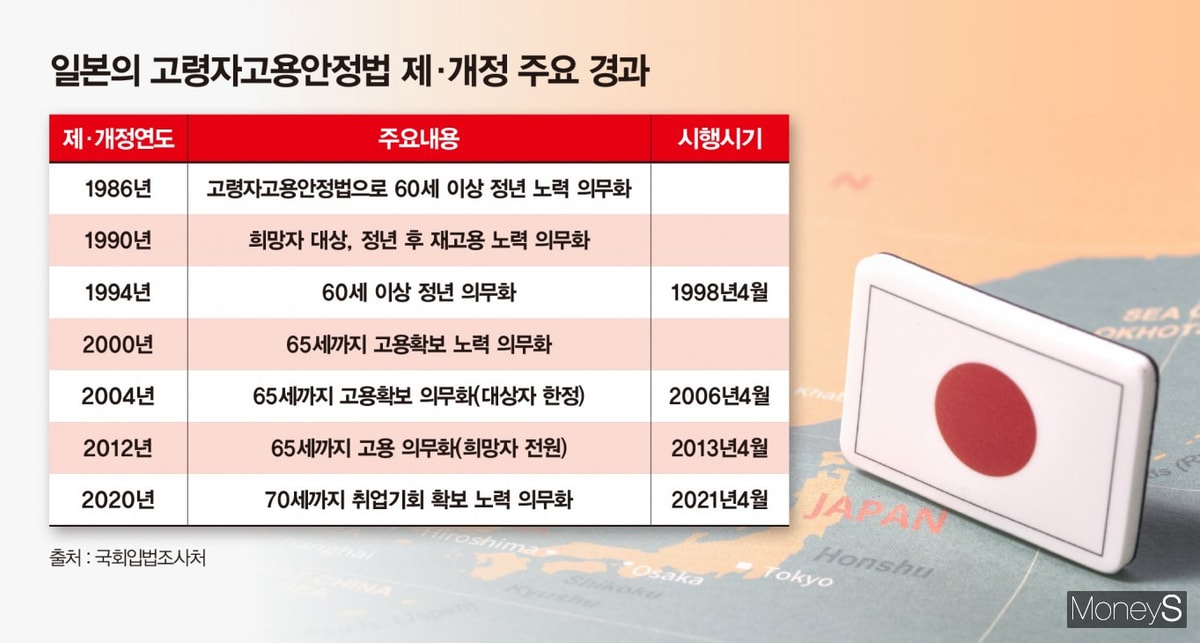

국회입법조사처의 '일본 정년 제도의 변화와 시사점' 보고서에 따르면 일본은 1960년대부터 노동계를 중심으로 정년 연장 논의를 활발하게 진행해 왔다.

1986년에는 '고연령자 등의 고용의 안정 등에 관한 법률'(고연령자고용안정법)을 제정해 사업주가 정년을 설정할 경우 정년연령을 60세 이상으로 설정하도록 노력할 것을 의무화했다.

1990년 법 개정에서는 정년에 도달한 노동자가 계속고용을 희망할 경우 사업주는 65세까지 계속 고용하도록 '노력'해야 한다고 규정했으며 1994년 개정에서는 60세 정년제가 충분히 보급됐다고 판단해 1998년 이후 정년을 60세 이상으로 설정하도록 '의무화'했다.

2004년에는 또 한차례 개정을 통해 '대상자 한정 65세 고용 의무화 조치'를 명문화했다. 이 과정에서 일본 정부는 기업에 ▲65세까지 정년연장 ▲정년 이후 계속고용제도 도입 ▲정년 폐지 등 3가지 중에서 한 가지를 택할 수 있도록 했다. 획일적인 규제방식의 정년 연장보다는 기업이 부담을 최소화할 수 있는 방식을 도입할 수 있도록 유도해 정년 연장을 유도한 것이다.

당시에는 기업이 계속고용제도를 선택해서 실시할 경우 계속고용제도의 대상자를 선정하는 기준을 노사협정에서 설정할 수 있도록 허용했다. 이후 2006년 개정을 통해 사업주가 희망하는 근로자 전원을 65세까지 의무적으로 고용하도록 규정했다. 개정과 동시에 65세 정년을 곧바로 시행한 것이 아니라 2025년까지 단계적으로 각 기업이 희망하는 고령 근로자 전원을 65세까지 의무 고용하도록 20년 가량의 시간을 둬 부작용을 최소화 했다.

|

일본 후생노동성 자료에 따르면 2022년 6월 기준 65세까지 고용 의무화 조치를 실시한 기업은 전체의 99.9%에 달한다. 이 중 약 70%의 기업은 '계속고용제도', 나머지 30%의 기업은 '정년 연장이나 폐지'를 선택했다.

일본 정부는 65세 이상 정년 연장이나 고령자 고용을 실시하는 사업주에게는 각종 인센티브를 지급하며 기업의 비용 부담을 줄이는 동시에 참여를 이끌어냈다. 대표적인 게 65세 초과 고용추진조성금이다.

이 조성금은 3가지 코스로 구성돼 있다. 65세 이상의 정년 연장, 정년 폐지, 계속고용제도 등을 도입한 사업주에게 최대 160만엔의 조성금을 지급하는 '65세 초과 계속고용촉진코스', 고령자를 위한 고용관리제도 정비 등을 실시한 사업주에 65세 초과 계속고용촉진금의 최대 45~60%를 지급하는 '고용관리개선코스', 50세 이상~정년 연령 미만 유기계약근로자를 무기고용으로 전환한 사업주에 23만~30만엔을 지급하는 '고연령자 무기고용전환코스' 등이다.

일본은 한발 더 나아가 65세를 넘어 70세 정년 연장을 추진하고 있다. 2020년 65세까지 고용 의무화에 더해 65세 이상 고령자가 희망하는 경우 70세까지 취업 기회를 확보할 것을 사업주의 '노력 의무'로 규정하는 법 개정이 이뤄졌다. 고령화에 맞춰 일할 의욕이 있는 노동자가 더 오래 일할 수 있는 제도적 환경을 마련한 것이다.

한국도 이같은 일본의 사례에서 대안을 찾아야 한다는 지적이다. 김명중 닛세이기초연구소 상석연구원은 "정부는 다양한 선택지를 통해 고령자의 고용을 연장하는 것을 법으로 정하고 나머지 부분에 대해선 기업이 사업 환경에 따라 자율적으로 선택하도록 유도할 필요가 있다"고 조언했다.